侵华日军第七三一部队总部旧址,位于黑龙江省哈尔滨市平房区新疆大街47号,北距市中心16.8公里,地理坐标北纬45°35′,东经126°40′。是日本军国主义侵华战争期间及第二次世界大战期间保存至今的细菌战遗迹,世界上最大的细菌实验基地;是以战争为目的进行细菌武器研究、实验和制造的大本营,以危害人类和自然为代价发动细菌战争的策源地。我国各级政府和相关行政部门对七三一部队罪证遗址的保护是比较重视的。早在1950年秋季,东北人民政府卫生部就颁发了关于《保护哈尔滨之平房、长春之孟家屯日本细菌工场及安达之鞠家窑特别实验场》的通知,在细菌实验室及特设监狱遗址周围设置铁刺网,设立警示标识,并派专人进行保护。1982年,文化部签发﹝82﹞1289号文件:《关于做好保护日本侵华罪证遗址工作的通知》,引起了黑龙江省和哈尔滨市政府的高度重视,立即批准将七三一部队遗址列为市、省级文物保护单位,并批准组建平房文物管理所(现七三一部队罪证陈列馆)。2006年5月,“侵华日军第七三一部队旧址”,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位,2012年被列入我国《中国世界文化遗产预备名单》,现已成为国家级爱国主义教育基地。第二次世界大战胜利以来,由于特殊的历史和现实原因,日本政府极力否认其侵略事实,有关侵华日军第七三一部队的档案更是秘藏不宣,当事者被迫长期噤声,使得国际上的研究基本停留在民间的层面。尽管如此,我国中央档案馆、辽宁档案馆、吉林档案馆、黑龙江档案馆等,以及美国、日本有关机构披露了一批档案文献,特别是能够证明人体实验材料来源的“特别移送”档案,侵华日军第七三一部队进行人体实验的罪行昭然若揭、铁证如山。现存侵华日军第七三一部队长石井四郎、北野证次等人的受审记录,七三一部队成员提供的证言、视频资料,以及对七三一部队劳工进行调查取得的数百份证言资料等,都是七三一部队从事细菌武器研究,发动细菌战争的真实性的见证。

关于侵华日军第七三一部队罪行、细菌战史的学术研究成果,经中国知网搜索,查询到相关论文及报告近300篇,发布时间自1982年至今,分别刊载于期刊、报纸会议论文和研究生论文。目前有关侵华日军第七三一部队和细菌战史问题的学术研究,主要在中日学者间进行,论著成果也以中文和日文为主,而英美学者鲜有参与。二十一世纪初,美国解密了大量日本细菌战档案资料后,为“七三一”问题的学术研究带来了机遇。虽然我国学者和一些爱好和平的日本人士陆续发表了一批回忆、揭露和批判的书籍,公开了一些资料并绘制了七三一旧址核心区平面图,但这些资料在侵华日军第七三一部队的累累罪行中只是一小部分,现有资料在未来的研究与展示中远远不够。另外,七三一旧址保护、利用和考古发掘的专项研究成果较少,因此,考古工作成为重要的实物资料来源,考古成果将有利于揭示其分布规模和历史状况,取得科学数据,丰富馆藏文物,指导保护与展示工程的实施。

七三一部队旧址实地调查始于20世纪80年代,1982年由哈尔滨市地方志办公室牵头对平房区和哈尔滨市内的七三一遗存进行了初步考察。1987年5月,七三一陈列馆邀请安徽省滁县地区文物保护科帮助勘测细菌实验室及特设监狱遗址,发现部分地下遗迹。2000年8月,黑龙江省煤田地质物测队受平房区政府委托对细菌实验室及特设监狱遗址进行了物理勘探,确认了地下部分遗迹,但勘测的数据与实际多有偏差。同年8月,哈尔滨市和平房区政府会同市军分区对细菌实验室及特设监狱遗址进行了部分清理。

2008年9至10月,黑龙江省文物考古研究所与七三一陈列馆联合黑龙江省地球物理勘查技术院,对七三一旧址核心区进行了全方位地球物理勘探。此次所使用的地球物理勘探技术主要为较先进的地质雷达勘探法和高密度电流勘探法,结合部分考古试掘,因此取得了较为显著的效果。作为调查勘探的成果,形成了记录完整的《侵华日军第七三一部队遗址调查与勘测报告》,为下一步的旧址发掘研究工作提供了颇有参考价值的线索和科学依据。

当今,日本右翼极力否认和掩盖在侵华战争期间所犯下的罪行,否定第二次世界大战胜利后的国际公论,公然挑战世界正义,其军国主义阴魂正在复苏。有鉴于此,侵华日军第七三一部队旧址作为二战期间最为重要的日本细菌战遗址,应加强研究,规划发掘历史遗迹,向全世界爱好和平的人们揭露日本军国主义反人类的历史罪行,以警示后人,昭示于世界。近年来,特别是以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年为契机,七三一部队旧址调查与发掘、保护与利用,得到中央及地方各级政府空前的重视和大力支持。

细菌实验室及特设监狱遗址是七三一旧址中最为核心的要害部门,通过该遗址的发掘与研究,不但可以在相关程度上寻找出其直接的犯罪证据和毁灭犯罪事实的证据,同时亦可以搞清其建筑格局与施工工艺,为研究日伪时期建筑特点提供第一手资料。因此,在对七三一旧址系列发掘中,细菌实验室及特设监狱遗址的揭露乃不二首选。

四方楼——细菌实验室及特设监狱等重要遗迹揭示了细菌实验罪行

在黑龙江省文化厅的统一指导下,2013年10月,七三一陈列馆等编制了《侵华日军第七三一部队旧址保护规划》,据此黑龙江省文物考古研究所与东北师范大学历史文化学院共同编制了《侵华日军第七三一部队旧址考古工作规划》,随后相继制定了《侵华日军第七三一部队旧址2014—2015年度考古调查、勘探、发掘计划》和《2014—2015年度七三一细菌实验室及特设监狱遗址考古工作实施方案》。根据《考古工作规划》,2014—2015年度计划完成细菌实验室及特设监狱、中心走廊、动力班、焚尸炉、回水池和细菌弹壳厂6处遗址的调查勘探与发掘。

2014年3—5月,省文物考古研究所曾多次对七三一相关遗址进行了实地考察。此次发掘前,在细菌实验室及特设监狱遗址西南角外60米处埋设了“七三一部队旧址永久性坐标基点”,采用象限法布10米×10米探方,细菌实验室及特设监狱遗址位于第一象限内。

国家文物局对七三一旧址的发掘保护和展示极为关注,文化部副部长、国家文物局局长励小捷曾亲临现场部署指导。黑龙江省文化厅和哈尔滨市平房区政府亦非常重视,专门成立了发掘领导机构,并指派富有经验的考古专家担任现场领队。

在黑龙江省文化厅和哈尔滨市平房区政府的直接领导下,2014年5—11月,黑龙江省文物考古研究所领衔,会同侵华日军第七三一部队罪证陈列馆、哈尔滨工业大学土木工程学院、东北师范大学历史文化学院,对细菌实验室及特设监狱基址进行了全面揭露。

细菌实验室及特设监狱(通称“四方楼”)位于七三一部队旧址核心区南部中央,方向为北偏西9°53′23″。南距本部大楼71米,北距病毒研究室35米,东距锅炉房77米,西距野口班15米。如果说本部大楼是七三一部队指挥策划中心的话,那么“四方楼”就是其细菌实验和罪行实施的最为核心抑或要害场所;从罪证角度讲,后者较前者显然更为重要。也正因如此,当1945年8月七三一部队溃逃时,动用工兵部队炸毁的建筑物中,首当其冲的就是“四方楼”。在残存的建筑物中,“四方楼”的破坏最为严重,也最为彻底。

细菌实验室及特设监狱遗址实际呈长方形,地下基础东西长151.4米,南北宽101.3米,总占地面积15336.82平方米;以地上外墙计算,东西长150.14米,南北宽100.02米,总占地面积15017平方米。由细菌实验室、特设监狱、中心走廊及四个庭院构成。

细菌实验室为四周合围封闭的长方形平顶砖混三层楼房(自南顺时针分别称为第3、4、5、6栋)。

细菌实验室为侵华日军第731部队进行细菌研究、生产、储藏的主要场所。其主体为四周合围封闭式的长方形平顶砖混三层楼房,分为四栋,其南侧称为第3栋,顺时针西侧为第4栋,北侧为第5栋,东侧为第6栋。

经历次破坏,细菌实验室已完全不见地上建筑,最高处仅为第6栋残存的约2平方米的当时一层地面,因此本次发掘揭露的遗迹全部为地下基础部分。

第3栋与第5栋平行,长度跨度较大,采用双排柱(设中心走廊)内框架结构,格局基本一致;第4栋与第6栋平行,长度跨度较小,采用单廊砖混结构,格局基本一致。据记载,当时环绕一楼走廊铺设窄幅铁轨以运输重要实验设备等。

建筑基础部分可分为三种:柱下独立基础、柱下联合基础和墙下条形基础。柱下独立基础和柱下联合基础具体形式均为钢筋混凝土锥台式扩展基础,但放坡形式存在差异,前者为四面放坡形式,后者为两面放坡形式。墙下条形基础由两部分组成:墙下钢筋混凝土条形基础和墙下砖砌条形基础。为满足承载力的需求,减小基础不均匀沉降等原因,本建筑墙下条形基础形式为钢筋混凝土地板上采用砖砌放大脚。放大脚形式为:把基础底面做的比墙体宽,呈阶梯形逐级收分。

据发掘得知,第3栋与第5栋的中央部分为不同形制的中心建筑,后者大体呈方形;前者南半为方形,北半向外伸出,端部成半圆形。

经实测,细菌实验室占地面积(包括中心建筑)为6393.40平方米。

特设监狱即第7栋和第8栋,系关押经“特别移送”,作为“实验材料”的秘密场所。分别横置于(东西走向,与第3栋和第5栋平行)细菌实验室合围之西部和东部正中。据历史文献和照片,特设监狱的地上部分为长方形坡顶砖混二层楼房。经发掘得知,其地下部分有中心通道,一侧与中心走廊连接,另侧分别与第4栋和第6栋相通。

第7栋东西长46.37米,南北跨度为14.50米;第8栋东西长46.33米,南北跨度为14.50米。根据其地下基础结构,推测地上二层的建筑结构应为中心设置走廊,两侧为房间(牢房)。

在第7栋的西北角和第8栋的东北角分别设置有长方形特殊设备间,其墙体具有防水防潮功能;另两栋的北外侧分别设置有分流井。

中心走廊是南北贯穿本部大楼、细菌实验室和病毒实验室的主要通道,长度约260余米(因病毒实验室尚未揭露,无法精确其北所及),宽度2.80米。分为南、中、北三段:南段为本部大楼至“四方楼”;中段即“四方楼”部分,为平顶砖混结构,地上三层,地下一层(即地下通道),将“四方楼”隔离成东部和西部;北段为“四方楼”至病毒实验室。

庭院为对称四个长方形院落,由南北走向的中心走廊和东西横置的特设监狱自然分割而成,乃室外活动场所。部分保留当时地面,以黄土垫压而成,较为坚硬,比室内地面略低。

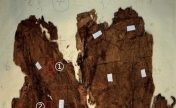

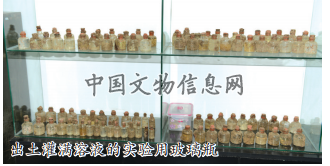

爆破穴点和焚烧灰坑的发现,是日军毁灭犯罪证据的直接证据;出土了大量完好的灌满溶液的实验用玻璃瓶子标注有毒

本次细菌实验室及特设监狱考古发掘的主要收获及认识,初步归纳如下。

1.揭露完整,数据精确

。在以往的资料介绍和研究中,对“四方楼”的形式与格局、特别是尺寸数据,相当程度上是根据当时人的模糊追忆或研究者的揣测,因此可信度较低。通过本次发掘,一方面对“四方楼”地下基础部分进行了完整揭露,搞清了其整体格局;另一方面采用先进仪器对其进行了实测,全方位地获取了精确数据。

2.细菌实验室中第3栋与第5栋“中心建筑”的辨识,是本次发掘的新发现之一。

这种分别介于两栋之间的“中心建筑”,即与第3栋和第5栋有密不可分的关系,又有相对的独立性,当有其特殊的功能。值得注意的是,据历史照片和文献记载, “中心建筑”的顶部各有一高出于三层楼顶的两小层碉楼,此为“四方楼”的制高点,以便居高临下进行警戒与监视。

3.“四方楼”布局独特,防范周密。

细菌实验室前者将特设监狱禁锢其中,就被关押者而言,即便侥幸逃出特设监狱,也难脱离细菌实验室的合围;即便其万幸冲出细菌实验室,也难逾越核心区的高墙电网。可以推断当时被关押犯人脱逃的可能性几近为零,由此不难看出“四方楼”设计者的良苦用心。

4.对“四方楼”上水下水系统及设施等有了较为清晰的了解。

上水与下水管道位于同一管道间内,上水管为金属制,较细,以铁钩悬挂固定于一侧墙壁之上;下水管为水泥制(内有钢筋),粗大,以砖砌矮墙作为支脚置于另侧墙壁之下。在第3栋和第5栋的下水管道线上,间隔有若干下水井,便于观察与检修;在下水井底部,常见顺下水管线冲出而沉淀的实验玻璃器皿碎片。“四方楼”排水系统的主干线,位于中央走廊地下通道的底部中央。

另在第7栋和第8栋北外侧,各有两条外侧以混凝土包裹的铸铁管道通向分流井。分流井为长方形,其形式较为复杂,可分为三层。

5.确认出室内一层地面和室外活动地面

。室外活动地面主要是根据庭院的堆积得以确认的,其第三层为浅黄色坚实垫土,厚约25~30厘米,表面略黑薄硬,此即当时室外活动地面。因“四方楼”遗址破坏严重,地上部分已荡然无存,所以一层室内地面的确认相对难度较大。在发掘中,我们注意到第3栋东侧管道间上有一块斜向塌落的混凝土地板,将其向上扶平,即应是当时室内一层地面的高度,这是仅存的但具有说服力的证据。经实地测量,当时实验室一层室内地面较室外活动地面,高出约23厘米。

6.爆破穴点和焚烧灰坑的发现,是本次“四方楼”考古发掘的又一亮点。

1945年8月,日军临覆灭前,曾匆忙就近销毁实验设备,并将细菌实验室炸毁。在第3栋、第4栋和第6栋附近,发现4处实验设备燃烧灰坑,内有木炭,间杂大量的玻璃试管、导管和烧瓶等。在第3栋、第5栋和第6栋等,发现若干处爆破穴点,坑内填满残砖碎瓦,其中出土了炮弹、扭曲变形的大型金属设备残片和暖气残片等;附近的条形基础被炸断,两侧断口拱起,断面钢筋清晰可见;锥形基础被掀起,其钢筋裸露向上竖起;多处墙体不同程度向外倾斜。

爆破穴点和焚烧灰坑的发现,是日军侵略者毁灭犯罪证据的直接证据,是不可多得的无可争辩的第一手例证。

7.出土遗物数量较大,品种齐全。

本次发掘出土各种遗物1000余件。其中包括铁器、玻璃器、铜器、陶瓷、铝和铅制品等,以铁器和玻璃器为大宗。

铁器有建筑构件,如窗框、门栓、箍筋、把句子等;机械设备,如齿轮、传动链、轴杠、螺杆、阀门、设备架、大型容器残片等;生产工具,如紧线器、锹、铲、撬棍、扳手、锤子、管钳子、钎子等;水暖器材,如暖气片、上水管线、管卡子、挂钩、地漏、管箍、吊环、篦子;电器,如开关罩盒、线盒、线管、灯罩;武器,如炮弹壳等。

铝制品有细菌培养箱插片、细菌培养盒等。铅制品有器具封堵。铜器有药匙、环等。钢制品有钢筋针头、箱扣等。陶瓷有瓷砖、绝缘部件、插座、瓷胡等。

玻璃器大都与试验相关,常见各式溶剂瓶、瓶塞、导管、注射器、试管、搅棒球体等,另少见烧杯、漏斗等。特别值得一提的是,在一些灰坑中,出土了大量完好的灌满溶液的实验用玻璃瓶子(约200个),瓶子外面原本均应贴有说明,但绝大多数都已腐蚀或脱落,虽然如此,仍可从个别瓶子上辨认出“XX毒”等字样。这些瓶子里究竟含有何种毒液,尚待化验核实,其属性的解读,或许会传递出意想不到的重大信息。

本次发掘出土遗物数量较大,品种繁多,为今后研究与展示提供了丰富的实物资料。

8.合作发掘与多学科交叉研究成效显著。

由于该建筑基址的特殊性和复杂性,要求发掘者除了具备一般考古学知识与技能外,同时必须对建筑学、尤其是建筑结构与建筑工艺学方面的知识具有相当程度的了解和把握,如此才能满足发掘与科研的需要。与哈尔滨工业大学土木工程学院合作发掘与研究的意义在于: 其一,以技术为先导,全面客观的展现“四方楼”的建筑工艺与历史价值;其二,了解日伪时期建筑结构工艺特点,积累宝贵经验与翔实数据;其三,通过各种建筑材料测定与分析,可以为七三一旧址保护与复原提供科学依据;其四,可以保证发掘质量和提高专题考古报告的科学价值;其五,为即将开展的七三一旧址其他项目发掘提供可参照的数据;其六,为今后发掘保护近现代建筑文化遗产提供经验与借鉴。

9.合理评估上世纪三十年代中后期日本在建筑工业方面的水准和能力,从工程技术角度揭示我国与日本在建筑技术方面的差距。从

旧址现场实际调查结果和实测数据中能够看出,二十世纪二三十年代日本钢筋混凝土结构的做法和现在我国做法有很多相同之处,说明当时日本对钢筋混凝土结构的理解已经达到了一定的水平,同时也说明了上世纪三十年代日本在该领域的领先性。

“四方楼”3栋和5栋采用双排柱内框架结构,其基础、梁、板和柱配筋较完备,可满足结构较好的性能要求。因日本常年发生地震,其建筑结构在抗震设防方面发展速度快,结构形式和配筋形式先进,如此配筋方式和配筋量可能是考虑地震对建筑结构的影响而设计,也有可能是考虑该建筑的重要性以及战争防护的需求。

黑龙江地区土层为季节性冻土,季节性冻土在冬季冻结而夏季融化,其所造成的影响是:冬季土冻结时引起土体膨胀和隆起,形成冻胀现象。夏季冻结土解冻时造成土体饱和及软化,强度降低,建筑物下陷。“四方楼”建筑的防冻措施是将地基基础的埋深控制在冻土层以下,采用这种措施防止季节性冻土对建筑的不良影响。排水管道的防冻也采用相同的方式,这与我国当前的防冻做法是相同的,可见当时日本在防止土体冻害方面积累了有效的经验。

通过建筑材料性能的现场检测和建筑材料性能的分析,了解到上世纪三十年代日本在建筑材料、建筑工业以及建造技术方面的实际情况和生产能力,同时感受到技术整体进度对于国家综合实力提升的重要性。

“四方楼”设计构思完善,布局周密合理,施工严谨务实,基础坚固安全,设备脉络清晰,功能实用完备。通过“四方楼”的全面揭露,一方面可以在一定程度上了解到当时日本较为先进的建筑技术,另一面亦不难看出侵略者对“四方楼”的重视程度和深谋远虑的战争野心。

七三一部队旧址保护中远期规划即将出台,将有更多的罪证遗址陆续被揭露

侵华日军第七三一部队细菌实验室及特设监狱旧址的发掘,是在国家文物局的周密筹划和大力支持、黑龙江省文化厅的直接领导和统一协调下,为配合相关大遗址保护的前期工作项目之一,具有很强的计划性和操作性。其《七三一旧址考古规划》是在《七三一旧址整体保护规划》基础上形成的,二者有机地结合互补,发掘乃是保护的必要前提和重要一环。“四方楼”发掘,是首次按照考古操作规程对七三一旧址进行的科学揭露,揭开了七三一旧址考古工作和历史研究的崭新的一页。在发掘中,对各种遗迹现象进行了较为全面的文字、绘图、测量、照相、录像记录,为今后室内资料整理、报告编写乃至研究、保护、复原、展示等,提供了详尽的第一手资料。

作为七三一部队旧址整体保护工程的一环,细菌实验室及特设监狱旧址的发掘与研究,仅仅是其大型考古工作的起步;随着国家对七三一部队旧址保护的重视和中远期规划的出台,将有更多的罪证遗址陆续被揭露出来,相应的考古工作任重而道远。

(供稿:黑龙江省文物考古研究所)