南大库消防管道改线工程工地

发现一处打破库房室外原始地面的瓷片堆积坑,坑内集中出土大量从洪武到光绪时期的御窑瓷器残片。这些明确曾经由皇家使用过的瓷器在破碎后均依规矩集中掩埋,不可随便处理,和民窑瓷器的随便处置明显不同,充分显示了御用瓷器所寄含的皇权威严。这一现象,与在景德镇御窑遗址发现的御用瓷器落选品或废品打碎瘞埋坑的性质相同,后者是皇帝对御用瓷器垄断以及维护皇家特权的措施。二者相互对应,正表明御用瓷器从生产、甄选、运输、入宫、使用、残破销毁的全部管理制度,即从生产初端到使用末端都处于严苛的管控之下,补证了相关文献记录的缺失。

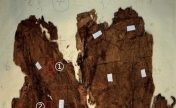

同时,库房外地面以下垫土层被多个后期灰坑或灰土层扰乱,其中出土了大量的玉石器残件、玉石器碴头,水晶料,骨蚌器残器、砗磲料和嘎巴拉碗残件。嘎巴拉碗内壁多有朱砂书写的梵文和藏文咒语。这些新发现是研究清代内务府玉石器等工艺品生产情况的一手资料。嘎巴拉碗的发现,补充了档案对于嘎巴拉碗破损后处理方法记录的不足。从出土情况看,它们与玉石、水晶、砗磲料及各种质地的残器一起,原本应是堆在库房内,逐渐成批次处理的。处理方法,就是在库房区域内就地掘坑掩埋。结合以往的零星发现可以看出,这种在宫内挖坑掩埋的方式,是当时处理各种废料以免流失出宫的主要方法之一。

慈宁花园热力电力管线改造工程工地

揭露出从该处宫殿基址始建,到砌筑有明代嘉靖十六年铭记砖的排水沟和地面,再到清代与现在地面的叠压、打破关系。在清代地面以下,是明代的砖铺地面,其与嘉靖十六年排水沟护墙推断为同时修建。这组不早于嘉靖十六年的地面、排水沟是在打破早期夯土地基代表的建筑后修建的。早期建筑已发现有7个约2.44米见方的砖砌墩台建筑基础,及共15层深4.4米的土与碎砖交替夯筑地基。砖砌墩台建筑基础(磉墩)底部有两层排木(下层南北向铺、上层东西向铺)铺成的木质承台,承台北边有木地钉。根据实验室初步分析,承台用材有云杉、落叶松两种。承台下部连同周围夯筑厚0.6至0.9米的碎砖,成为极其坚实致密的加固层。在这个碎砖层上由黄土、碎砖逐层交替夯成地基。营建次序是先砌筑砖墩台(磉墩),再在周边逐层交替夯筑黄土与碎砖地基。