在夯土层内,出土有极少的红砂胎绿釉琉璃瓦,这种红砂胎、施白护胎釉的琉璃瓦具有鲜明的元代特点,同层出土有一小块青釉凸唇碗口小片。已往对景德镇瓷器山元代窑址的发掘表明,这种造型、釉色的碗为元末明初的产品。这些标本证明,这组夯土地基代表的建筑应不早于明初。文献记载,有明一代对该区宫殿的改建始于嘉靖十五年,至十七年完工,是为慈宁宫与慈宁宫花园,以前无改建记载。说明前述夯土地基与砖基础可能就是永乐时期肇建紫禁城时的遗构。

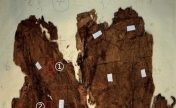

从已经揭露的现象来看,夯土地基的建筑工艺是,自下由碎砖、黄土交替铺筑并夯实,碎砖间可能使用黏结剂,砖、土合并的每层厚约10~15厘米。由于是在夯平的下层黄土面上铺、夯碎砖,所以在每一黄土层表面留下了清晰的砖块硌压印窝。同时,对施工区域南部的发掘表明,该区域南、北建筑地基的夯法不同,效果也不同,说明即便在同一宫殿区内,地基的处理方法也可能是因地制宜,各有不同。所以,目前的证据均未能支持紫禁城内地基是一个连续大整块的推断。

2014年度在故宫院内进行的多项配合工程抢救性考古发掘工作,首次对故宫城墙的现代地面以下部分进行了考古解剖,认清了生土之上城墙基础、墙基、墙体乃至排水系统的完整结构;首次在多处宫殿建筑群范围内通过考古发掘揭露出年代明确、布局特殊的早期宫殿建筑遗址;首次在宫内库房区域科学发掘一处御窑瓷器的集中埋藏坑,填补了研究宫廷内残损御用瓷器管理制度的空白;首次将紫禁城视为一个整体,将城内各处考古发现的早期建筑基础进行精密测绘、科学记录,同时开展多学科的检测,为研究紫禁城建筑群的格局变化、工艺传承与制度沿革等提供了重要的一手材料。

(故宫博物院考古研究所李季王光尧冀洛源徐华烽单莹莹赵瑾)