每个父亲都是一座山。

作为父亲,陈独秀这座山特别巍峨、冷峻、深沉。

1897年,受到康有为、梁启超“百日维新”思潮的影响,十八岁的陈独秀抛下新婚不久的原配妻子高晓岚,只身前往杭州求是书院求学,从此踏上了追求真理的艰辛之路。

第二年,陈家长子陈延年出生。这时候,陈独秀已跟随养父去了东北,长子出生的啼哭声他未曾听到,长子在襁褓中的微笑他也未曾看到。

1899年底,义和团在山东起事,为了躲避乱局,寻找光明的出路,陈独秀由东北返回老家安徽安庆。第二年十月,陈独秀首次东渡日本,进入东京弘文学院师范科学习日语。1902年2月,受到革命思想的驱使,陈独秀返回家乡,组织青年励志社。这次短暂的回归给陈独秀带来了第二个儿子,也就是陈家次子陈乔年。

但那时的陈独秀无暇享受父子天伦,半年后,他再次东渡日本,进入东京成城学校陆军科学习。这次东渡,陈独秀受到了西方社会主义思想的巨大影响,1903年3月31日深夜,憎恶旧时代的陈独秀与邹容、张继一道强行剪掉了陆军学生监督姚昱的辫子,结果被遣送回国。

经历黑暗中的几载求索,此时的陈独秀已是胸涌热血的青年革命者。此后的十年间,他办报、教书、再次东渡日本学习西方进步思想,辛亥革命爆发后,他已升华为一名志在唤醒大众心智的新文化旗手。

父亲在黑暗曲折中奔走、奋斗,陈家二子延年、乔年跟随母亲一直生活在安庆的老宅里。对于渐渐长大的两个孩子而言,那时候他们不知道父爱为何物,他们隐隐能感到的只是父亲随时都有可能带来灾祸。

1913年,担任安徽都督府秘书长的陈独秀协同安徽都督柏文蔚举旗讨袁。讨袁失败后,陈独秀为躲避追捕,再次东渡日本,但灾祸就此降临到了陈家母子头上。凶险危机时刻,陈家二子十分机灵,在凶兵冲进老宅搜抢财物时,延年为乔年搭人梯,乔年为延年伸援手,兄弟俩齐心合力越墙而逃,这才躲过了被斩草除根的劫难。

此后的两年间,陈家二子一直生活在困苦乃至愤恨之中,他们不知道父亲在哪里?他们更难以原谅父亲在一家遭难时竟抛弃了他们的母亲。

1915年前后,他爱上并和原配的妹妹高君曼同居在了一起。

父亲背叛母亲,往往会在儿子内心形成一道伤疤,治愈这道伤疤,父子之间要走很长的路。

陈独秀对两个儿子是爱的,从日本回归来到上海,当得知家中遭到劫难后,他便立即将延年、乔年兄弟俩接到了上海。

高君曼对这个决定感到高兴,她对陈独秀说,我是两个孩子的姨妈,将他们接来,吃住在家里,我也好照顾,否则心里会感到内疚。

然而,陈独秀对高君曼的说法却很是不以为然。他说,我将他们接来不是为了弥补他们所受到的伤害,延年今年已经十七岁,乔年也有十三岁了,他们已到了自立、自强的时候。

高君曼问,难道你不让孩子们住在家里?

陈独秀用冷峻的表情做了回答。

对于两个儿子应该成长为什么样的人?陈独秀有着自己的期待。在个人的某些品格上,他希望两个儿子能够像自己,在个人成长上,他希望两个儿子能够走出坚毅的步伐,自创非凡人生。

陈独秀是一个特立独行的人,青年时代就具有不俗的品格。陈独秀两岁时,生父陈衍中即死在了一场瘟疫中,后来他便过继给了极善经营家业的叔父陈衍庶。但作为安庆名门望族唯一的继承人,陈独秀却从不过问家资。1909年,陈衍庶因不识外文经济协约,惨中英商圈套,最后不得不变卖家财来摆平官司。面临如此大事,已过而立之年且通晓英文的陈独秀,却如无事人一般,不闻不问,听之任之。有人问他,何以如此不领家事?陈独秀说,钱财俗事不值得。

后来,陈衍庶在北京开设崇古古玩铺,有人极力巴结他这个少东家,多次恭请他赏个面子,到铺子里见一见。每一次,陈独秀都淡然地说,铺子不是我的。

因为视钱财如敝屐,陈独秀一生的经济来源都在稿费和版税两项上,有时候纵使穷得一天只有两顿稀粥,他也从未染指过叔父的私产。因为这样的品格,时人对他很是钦佩,多给他“寒士”的美称。

在内心里,陈独秀希望两个儿子能够像自己一样拥有“寒士”的品格。将延年、乔年接来上海后,他对两个儿子讲,我这里没有无忧的生活提供给你们,你们可以对我有怨言,但你们没有权利对生活有怨言。

因为母亲的缘故,因为此前只有离别,没有相聚,延年、乔年兄弟俩对父亲的情感是冷漠的。面对父亲的安排,他们的脸上除了质朴的沉默,就是与生俱来的坚强。

由于陈独秀有言在先,不让他们在家里吃饭、住宿,此后兄弟俩就寄宿在《新青年》发行所亚东图书馆,白天在外打工,晚上在法租界巡捕房附设的法语班补习法语,渴了就喝几口自来水,饿了就嚼几口干硬的大饼。

既是继母又是姨妈的高君曼见两个孩子近乎流浪在外,冬着单衣,夏日无被,面容憔悴,凄苦不堪,实在于心不忍,便苦苦请求陈独秀能将两个孩子接回家中食宿。

但陈独秀始终硬得像块石头,即便高君曼搬出陈独秀最好的朋友潘赞化从中疏通说情,换来的也只有陈独秀一番冷酷无情的言辞。

陈独秀对潘赞化说:“妇人之仁,徒贼子弟,虽是善良,反生恶果。少年人生,叫他自创前途也。”

陈独秀之所以如此冷酷无情,皆是因为他执意要对两个儿子进行“兽性主义”教育——要塑造中国青年顾性率真,不饰伪自文的品格,要改变中国青年“手无缚鸡之力,心无一夫之雄”的现状,唯有努力促使他们意志顽狠,善斗不屈;体魄强健,力抗自然;信赖本能,不依他人为活。

咬定青山不放松!

青出于蓝而胜于蓝!

能有这样的儿子,是父亲的幸事。在艰苦生活的洗礼下,延年、乔年兄弟俩虽然对父亲依旧有怨言,但对于深沉的父爱,他们却是渐渐懂得的,又或者说,对于父亲的残酷,他们觉得那并不是一种伤害,而是一种鞭策。

1917年,陈独秀北上京城,担任北京大学文科学长。那时候,延年、乔年兄弟俩已通过勤工俭学考进了上海震旦大学。为了让两个儿子将精力放在学业上,不再为生计奔波,从这一年起,他便从自己的稿费中每月支取十元钱,通过亚东图书馆经理汪孟邹转交给延年、乔年兄弟俩。

兄弟俩每月来亚东图书馆支取父亲给的这十元钱时,总是主动帮店里干些杂活,像打包、送书、站柜台、开发票等等。有一次,乔年替工友打包,因使劲过大竟把裤带崩坏。见这窘状,乔年哈哈大笑,丝毫不在意,跟着就从地上拾起几节麻绳,熟练地搓几下,束在了腰间。

工友看着心疼,问他们兄弟俩在学校能不能吃好?

乔年风趣地说,面包总是有的。难咽,就浇上一点自来水,还不行的话,再加上一点盐就好多了。

工友对兄弟俩说,你们每次来总是干不少活,多拿几块钱是没有问题的。

兄弟俩只是朴素地笑,却从未坏掉父亲定下的规矩,从未多支过一文钱。

也许正是看到了两个儿子有了可贵的品格,作为父亲,陈独秀在另一方面也是难能可贵,用心良苦的。他几乎不给两个儿子写家信,更不在两个儿子面前树立父亲的、新文化领袖的权威。

许多人都讲,父亲是一座高山,只有翻越了这座高山,才能真正懂得父亲,才能成为一个有担当、有成就的男人。但陈独秀超越了这一种深沉的父爱,在他那里,他与两个儿子的关系是平等的,他一直用自己的方式促使两个儿子独立成山成峰,在成长过程中无须仰视他,翻越他。

这种伟大的父爱,在当时是有人懂得的。

陈独秀好友潘赞化就曾记述过这样一幕——

五四运动之冬十二月某日夜十一时许,海上北风大作,气候寒冷,路旁电灯昏暗不明,法文课散班后,潘赞化由学校归来,远远地看见一个年轻人生气盎然地走来。

到了跟前,才发现是陈延年。

潘赞化见陈延年一身寒雾笼罩,如同沙漠中的羔羊,便关切地抚了抚他的肩背。

发觉陈延年仍穿着一身单衣,潘赞化问,小子,你不冷吗?

陈延年很有礼数地站立在路旁,回答说,还好。

潘赞化拉着他说,赶紧随我回家,我给你找一件棉服穿。

陈延年说,我不觉得冷,谢谢。

这时候,潘赞化想到了陈独秀,便对陈延年说,近闻你的父亲已被京城警察局长吴炳湘逮捕。同乡们正在多方营救,你知道吗?

陈延年镇定地说,已经知道了。

潘赞化问,你对这件事怎么看?心中惧怕吗?

陈延年说,即作不怕,怕则不作,况这次事件,含有无产阶级斗争之意义,千古未有,空前复杂情况下危险乃意中事,亦分内事。志士仁人,求此机会作光荣之牺牲而不可得,有何惧怕可言?

潘赞化听了,又问,如果营救不成,你会作何感想?

陈延年平静地说,不过中国失一有学识之人,当然可惜。

与陈延年告别后,潘赞化不由地感叹,陈氏二子已从苦难中磨砺出来,待父看似冷漠无情,实乃英豪气概!

流露出这样的英豪气概不久,1919年年底,延年、乔年兄弟俩在当时中国无政府主义者吴稚晖的帮助下远赴法国勤工俭学。吴稚晖为陈氏兄弟提供保证金,帮助他们解决船票,并非出于无私的关怀,这个日后对陈氏兄弟异常歹毒的政客之所以伸出援手,是看重他们,是想将他们培养成为己所用的走卒。

追求真理的道理总要走过幽暗的曲折之路,那一时期的陈氏兄弟因为思想激进,确实误入歧途,上过吴稚晖的贼船,信仰过无政府主义。陈独秀在其他方面并不担心,但在信仰一事上却想为两个儿子把把关,兄弟俩在法国时,他曾罕见地托上海共产主义小组成员陈公培给他们捎去一封信,劝他们放弃无政府主义,转向马克思主义。

然而,陈延年看完信却对陈公培说,独秀这个人,你不用理他。

陈延年的态度让陈公培大为惊讶,事前他怎么也没有想到,在国内振臂一呼便地动山摇的陈独秀,与两个儿子的关系竟然如此平等,陈延年不仅可以直呼其名,而且根本无视他的权威。

狭隘地只看眼前,这样的父子关系实在让人不敢恭维;但豁达地朝前看,这样的父子关系却有着难以估量的内涵。

初到法国时,延年、乔年兄弟俩住在巴黎凯旋门附近伯尼街22号,平常他们一边做工,一边在巴黎大学附设的阿里雍斯学校埋头苦读。

然而,就在兄弟俩准备报考巴黎大学时,残酷黑暗的现实却突然向他们袭来。因为国内时局动荡,北洋政府腐败不堪,1921年年初,控制华法教育会的李石曾、吴稚晖和中国驻法公使陈篆等人,竟然勾结法国当局肆意破坏中国留学生勤工俭学,公开宣布华法教育会与中国勤工俭学学生脱离经济关系。

在这一黑暗举措的打击下,留法的大批勤工俭学学生失去经济资助,成了街头流浪儿。

延年、乔年不甘被困难打倒。一方面,兄弟俩到里昂的一家工厂做起了挣学费的翻砂工,另一方面,他们开始深刻地认识到面对黑暗的现实,所有志在追求光明真理的年轻人,应该团结起来,进行卓有成效的斗争。

就这样,延年、乔年兄弟俩拥抱了蔡和森、赵世炎、王若飞、周恩来等年轻的共产主义者,并很快成了他们中的一员。

在为留法学生争取权益的抗争中,哥哥陈延年很有血性,他不仅积极参与了游行示威活动,而且策划了针对中国驻法公使陈篆的刺杀行动。

陈延年联合李鹤龄刺杀陈篆的理由是:“公使对于本国人失去了他应有的态度和责任,赶逐里昂百余学生回国,这是犯罪,所以我们决意杀他。”

1922年6月,在共产主义的光辉指引下,延年、乔年兄弟俩加入了旅欧少年共产党。两个月后,经当时法共党员胡志明的介绍,延年、乔年光荣地加入了中国共产党。

对于两个儿子经历黑暗而没有被黑暗淹没,最终选择了伟大而崇高的信仰,陈独秀倍感欣慰。1923年3月,中共中央决定派陈延年、陈乔年、赵世炎、王若飞等十二人第一批赴莫斯科东方劳动者共产主义大学学习。

从此,陈氏兄弟二人正式踏上了职业革命家的光辉道路。

据当年一起在东方大学学习的老人回忆:陈延年平时沉默寡言,但在讨论和研究理论问题时,表现得却很活跃而且非常较真,常常同别人争得面红耳赤,与平时判若两人。

同学们问他为何如此认真?

陈延年回答说,列宁在争论原则问题时如同猛师,我们也要学列宁,在原则问题上不能马虎。

后来,同学们送了陈延年一个雅号:“小列宁”。

1924年夏季之后,因为国内急需干部,延年、乔年先后奉命回国。哥哥延年在南方,先担任社会主义青年团驻粤特派员、广州区委秘书,后升至中共广州区委书记,而区军委书记周恩来,当时还在陈延年的领导下工作;弟弟乔年在北方,在中共北方区委书记李大钊的领导下,担任区委组织部部长。

在广州,陈延年很善于打开工作局面,为了克服不会讲广东话的障碍,他常到万福路、大南路等工人聚集之地,与工人一起拉家常,交朋友。更让人钦佩的是,为了了解工友的生活和思想,他多次跟人力车夫一起躬身拉车,工友们都亲切地称呼他为“老陈”。

在个人生活作风上,陈延年也是质朴到令人钦佩,他坚持只领取党组织发的最低生活费,服装只有冬装一套,夏装两套,头发剃得光光的,很少穿袜子。

那时候,一起工作的同志赞誉他是在广东“开疆辟土的拖拉机”,并给他归总出了“六不”生活作风:不照相、不看戏、不闲游、不上馆子、不讲穿着、不作私交不谈恋爱。

与哥哥浑身散发无产阶级劳动者的气息不同,弟弟陈乔年皮肤白皙,身材瘦削,北方的同志们都称呼他为“白面书生”。但论起革命性,乔年亦是始终站在革命斗争的前列,比起哥哥幕后策划过世界公运史上时间最长的一次大罢工——省港大罢工,他为三一八斗争流过的血,丝毫不逊色。

回国参加革命的那三年多时间,是陈氏兄弟短暂一生中最辉煌的时期。那一时期,他们与父亲陈独秀的父子情感也是最深沉、最让人感慨的。

那一时期,陈独秀担任中共中央总书记,延年、乔年兄弟俩均为中央委员。平日里,兄弟俩总是称呼父亲为“独秀同志”。

谈论陈氏父子情,可以说,深沉的内涵都在这一声“独秀同志”里。父亲是一座山,但这座山有时候却是难以逾越的障碍甚至原罪,陈独秀对两个儿子的爱,最深沉的地方就在这里,从要求两个儿子自创前途的那一天前,他从未横在他们面前,而是侧立在一旁,始终视他们为独立的个人,始终以坦诚平等的方式对待他们,激励他们自成非凡的高峰。

正因为如此,陈独秀后来的错误没有影响到延年、乔年兄弟俩,相反,父亲的错误反倒折射出了儿子们的正大光明。

1926年,广州“三二零”中山舰事件前后,陈独秀对蒋介石破坏国共合作,排斥共产党人的阴谋,采取了姑息退让的政策。对此,陈延年就曾立地有声地说过,老头子(陈独秀)糊涂,看不出蒋介石的阴谋,看不见工农的力量,竟把无产阶级当作革命的苦力。我和老头子虽是父子关系,但我是共产党人,坚决站在党的立场,反对右倾机会主义的妥协退让政策。

让人感到悲痛的是,那个时代对待陈氏英豪俩兄弟实在太残酷了——

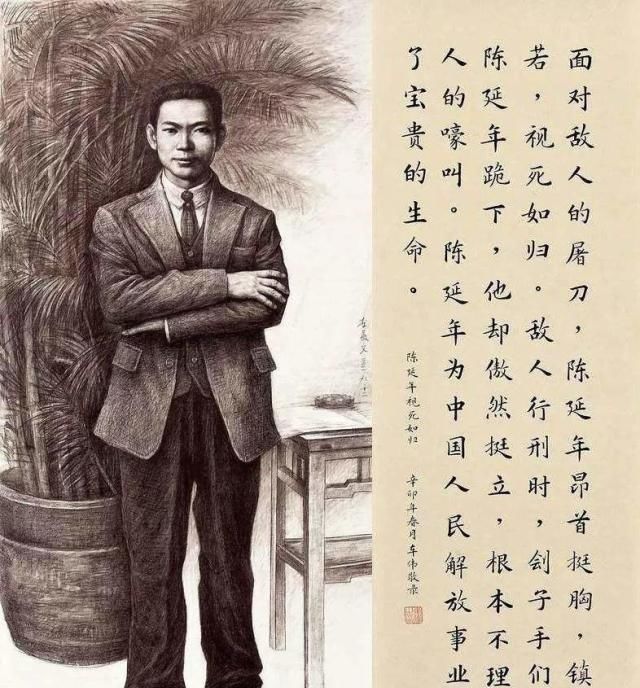

1927年5月9日,在中国共产党第五届全国代表大会上,时年只有29岁的陈延年当选政治局候补委员。然而,就在一个多月后,因叛徒出卖,延年在上海被捕了。

被捕时,延年一身粗衣打扮,自称是被雇来的一名炊事员,并没有暴露身份。敌人见他身穿短衣,裤腿还扎着草绳,不像大人物,后来便将他当作普通嫌疑犯关押在龙华监狱。

可就在党组织设法营救时,救人心切的亚东图书馆经理汪孟邹却好心办了坏事。他找胡适帮忙营救,胡适说他可以托吴稚晖打通关节,救人出来。

吴稚晖对陈延年太了解了,得知内情后,他立即写贺信给上海警备司令杨虎,说陈延年“恃智肆恶,过于其父百倍”,竭力催促杨虎立即将其杀害。

延年的身份暴露后,敌人百般许诺引诱,妄图从他口中得到宝贵的口供。延年英豪气概,不为所动,敌人气急败坏,对他施以重刑,延年被打得几次昏死过去,但始终一声不吭,只字不吐。

敌人无计可施,最终下令将延年秘密处决。

7月4日深夜,29岁的陈延年被秘密押赴刑场。刽子手喝令他跪下,他高声回应:“革命者光明磊落,视死如归。只能站着死,绝不跪下!”

几个刽子手一拥而上,拼命地将他往地上按,但他不屈从,始终顽强地站着。刽子手见无法迫使其跪下,恼羞成怒,一阵乱刀将延年砍死,完了还惨绝人寰地将遗体剁成了数块。

敌人残忍杀害延年后,蒋介石唯恐舆论谴责,亲自下令不准陈延年的家人收尸。

那时候,陈独秀正隐藏在武汉,得知延年遭敌人杀害后,他不顾危险潜回上海。回到家中,见到高君曼为儿子设的灵堂,陈独秀痛苦地问:“延年的尸收了吗?”

高君曼泣不成声地回答:“要不回来。”

陈独秀问:“怎么回事?”

高君曼悲痛地说:“延年死得太惨了。组织托人要过尸,蒋介石不给。狱中传出话说,特务要延年交出党组织名单,他誓死不泄露党的机密,受尽酷刑后,被分尸惨死了······”

听到这样的噩耗,陈独秀再不是昔日那个冷峻的父亲。

但残酷的时代并没有终止对一个父亲的伤害。

延年牺牲后,乔年于同年底奉命来到上海工作,任中共江苏省委组织部长。

1928年2月16日,中共江苏省委在英租界北成都路刺绣女校秘密召开各区委组织部长会议。就在陈乔年主持会议时,由于叛徒告密,敌人突然包围了会址,陈乔年和江苏省委机关的负责同志全部被捕。

起初,敌人并不知道陈乔年的真实身份。党组织便计划用钱将他赎出来,打算由叛徒不认识的周之楚顶替他。周之楚对党组织的安排没有意见,愿意牺牲自己来保全陈乔年。不料,就在营救计划开始实施时,周之楚的父亲也在四处托人营救儿子,两方一撞车,陈乔年的身份最终还是暴露了。

陈乔年坦然接受了这一切,他从狱中托人转告党组织,希望党不必再为营救他而费心,不必再为他花钱。

“让子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧!”

1928年6月6日,年仅26岁的陈乔年在上海枫林桥畔被枪杀。此时,距哥哥就义时间不到一年。更悲惨的是,乔年还有一个襁褓中的儿子“五月”,因无人照顾,也在这个时候夭折了。

一年之内,连失二子一孙,陈独秀所承受的巨大痛苦是常人无法想象的。

1936年,张学良、杨虎城发动西安事变。当蒋介石被扣押的消息传到南京监狱时,第五次入狱的陈独秀终于等来了一扇宣泄悲痛的小小窗口。他托人买来酒菜,对狱友说,我平生不喝酒,今天要好好喝上一杯。

第一杯酒,陈独秀祭奠了大革命以来为共产主义牺牲的烈士;第二杯酒,他祭奠了两个儿子。

“延年,乔年,我的儿!为父给你们酹此一杯!”

酒洒到地上,老父亲不禁失声痛哭,老泪纵横。