同样重要的,还有李泌的《困蕃之策》,在这个谋略里,回纥的态度才是成败的关键。而有了每年繁荣的“名马市茶”贸易,回纥的“立场”也就有了更稳定的保障:别管有多少过节,就算为了茶叶,也要铁了心站“实在亲戚”大唐这边。所以一度攻陷长安的吐蕃,这才陷入了“困蕃之策”的大坑,到了唐德宗年间时已“兵众寖弱,西迫大食之强,北病回纥之众,东有南诏之防”,对唐朝国防安全的威胁大大减轻。

因素三、淮颍水道

但俗话说得好,打铁还要自身硬,唐朝能解决这个国防难题,关键还是重建了一支强大的西北唐军。这支军队不但多次力挫吐蕃,更在后来唐宪宗的“削藩”战场上大显身手。可要想组建强兵,粮食问题更是关键,这,就是大唐“命硬”的“另一因素之——江淮漕运里的“淮颍水道”。

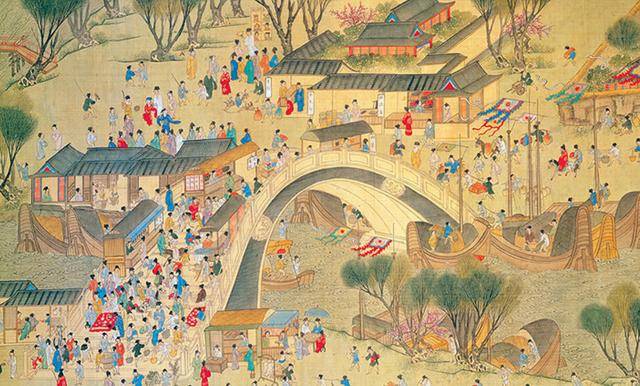

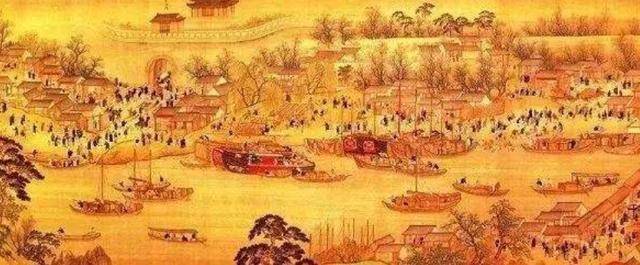

哪怕在盛唐年代里,唐朝强国的一大支撑,就是发达的漕运。东南充足的粮食,每年通过漕运输入关中平原,最多时每年多达两百万石。安史之乱后,唐朝的漕运也惨遭打击,输送量基本只剩了盛唐年间的一半多一点。但即使如此,这也是此时大唐的“救命粮”。

而在唐朝各条漕运线路里,江淮漕运更是意义重大,这条线路可以把充足的东南粮食,一年年供应长安、可在中晚唐时代里,这条线路也是风险最大,藩镇割据的局面,导致漕运线路经常被阻断,特别是唐德宗年间时,各地藩镇如果作乱,首先目标就是“江淮漕船”。如果这条“血管”不通,唐王朝基本就是提前“歇菜”。

所以,自中唐年间起,唐朝的统治者,都把漕运的重点,盯在了“淮颍水道”。这条水路沟通关中与东南,是整个江淮漕运线路上最重要一段。于是从唐代宗年间起,唐王朝就不惜血本,投入大量人力物力疏通河道。终于在唐宪宗年间时彻底完成了改造——唐朝打通了“琵琶沟”路段,将这条水路大大缩短。

而其中的意义,也是立竿见影:唐德宗贞元二年时,沿着江淮漕运送来的漕米,就曾让唐德宗喜极而泣:“吾父子得生矣”。唐宪宗年间,随着淮颍水道的治理完成,唐王朝以畅通的物资供应,支撑了平定淮西藩镇的战事,特别是琵琶沟的开通,更让“师人坐受其饱”。而东南丰厚的贸易收入,火热的茶叶交易,也是沿着这条水路贩运四方。可以说,就是这样一条路,给百病纠缠的大唐心脏,艰难“搭了桥”。

如此“搭桥”的贡献,抛开王朝兴衰的立场,自然也有多少感慨收获在其中。

参考资料:张经纬《博物馆里的极简中国史》、卢厚杰《唐代财经问题与国家治理研究》、向达《唐代长安与西域文明》、中国航海学会《中国航海史》、张世民《杨良瑶:中国最早航海下西洋的外交使节》、《新唐书》