回忆奋斗岁月,年过九旬的“两弹一星”元勋、探月工程首任总设计师孙家栋深有感触地说:“在一穷二白的时候,我们没有专家可以依靠,没有技术可以借鉴,我们只能自力更生、自主创新。”

岁月远去,精神永存。

从东方红一号声震寰宇到北斗卫星导航系统全面开通,从嫦娥一号首次绕月探测到天问一号着陆火星,从天宫一号到空间站天和核心舱……不断实现重大跨越的航天事业,成为中国科技工作者自强不息、自力更生的缩影。

“两弹一星”的精神气质,正在更多领域得到诠释——

“蛟龙”号载人潜水器突破了耐压结构、生命保障、远程水声通讯、系统控制等关键核心技术;亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”实现绞吸船自动挖泥技术在我国的首次应用;“华龙一号”形成了国内首个完整的核电自主知识产权体系,首堆所有核心设备均已实现国产……

自力更生、艰苦奋斗、自主创新,是中国在科技领域不断突破、创造奇迹的“制胜密码”。

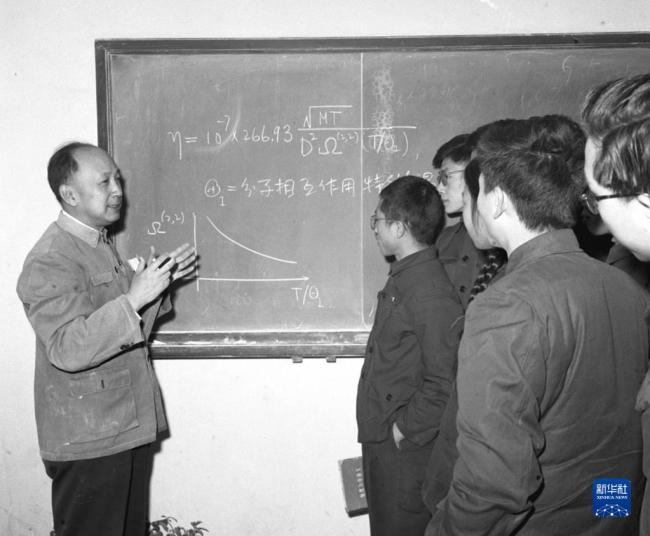

这是钱学森在给同学们解答问题(资料照片,1964年摄)。新华社发

万众赴“戎机”,群星参“北斗”——传承精神铸辉煌

“两弹一星”元勋钱学森说过,中国在那样一个工业、技术都很薄弱的情况下搞“两弹”,没有社会主义制度是不行的,那就是党中央、毛主席一声号令,没二话,我们就干。

一代代中国科技工作者接力攀登中,万众一心的团结合作、协同攻关精神,闪烁着动人的光芒,展示出强大的力量。

“两弹一星”的研制离不开计算机,为争取早日研制出高性能计算机,1957年1月,军地分别抽调技术专家到中科院集结。1958年建军节,我国第一台计算机研制成功;1959年国庆节,我国第一台大型快速数字电子计算机研制成功。

国防研究机构、中国科学院、工业部门、高等院校和地方研究机构,构成了科研攻关的“五路方面军”,大力协同、互相支援;很多优秀科学家停掉科研课题,义无反顾地去了艰苦的科研基地;许多单位还没接到调令和介绍信,只要一通电话,要什么人就给什么人……

靠着全国“一盘棋、一本账”的统筹组织,靠着大力协同、攻坚克难的团结奋斗,大大加速了“两弹一星”研制进程。

北斗全球组网示意图(动画演示)。新华社发

2020年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统建成开通,我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。

提前半年完成全球星座部署,开通全系统服务“中国速度”的背后,是全国400多家单位、30余万名科技人员10余年的集智攻关、大力协同。

“北斗是党和国家调动千军万马干出来的,是工程全线几十万人团结一心拼出来的,是广大人民群众坚定支持共同托举起来的。”北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风说。

时光飞逝,精神传承。这份宝贵的精神财富,指引着我国一代代科技工作者攻下一个又一个堡垒,滋育出陈景润、黄大年、南仁东等一大批爱国科学家典范。

这是2021年6月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的进驻天和核心舱的航天员向全国人民敬礼致意的画面。新华社记者金立旺摄