回程,是从滇池回返,从陆路取道东北方向的味县(今云南省曲靖市)、平夷(今贵州省毕节市),回到僰道之后,再由水路返回成都的。

大略估算下来,以上往返全程的距离,应在4000里以上。在10个月的时间之内,又在当时极为艰苦的交通条件之下,既要跋山涉水,又要在沿途不断安定社会秩序,争取民心拥护,恢复政局稳定,这显然是一项极为艰巨的繁重任务。

对于诸葛亮的“五月渡泸”,《三国演义》中曾有生动的描绘,比如瘴气弥漫的茫茫泸水、猛兽排列的神奇军阵等。这些文学性的描绘虽然很生动,却有大量的虚构成分。要想了解诸葛亮稳定南中的种种玄机和谜团,还是要从确凿可靠的历史文献中去寻找线索。

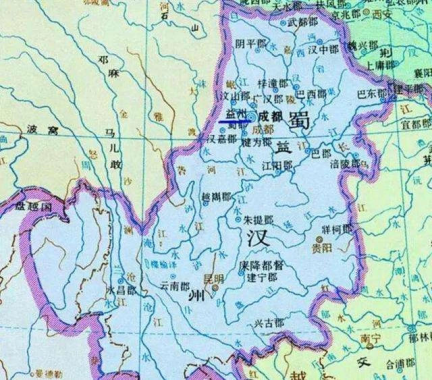

▲诸葛亮五月渡泸设置南中七郡示意图

第一重玄机和谜团,是“攻心为上”,即争取民心为上策这一著名的人性化行动方针,其最早的创意者是不是马谡?

《三国志·马良传》裴松之注引习凿齿《襄阳记》记载,诸葛亮动身前往南中时,下属马谡前来送行,并向诸葛亮进献了一个“攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下”的基本行动方针,诸葛亮欣然接纳,因此在后来的行动中成功争取到当地古代部族民众的衷心拥护,南中从此不再出现社会秩序的动荡和反复。

这段记载,后世经常引用。现今成都武侯祠博物馆的孔明殿前,就悬挂有一副非常著名且引起后世热烈讨论的对联:

能攻心则反侧自消,从古知兵非好战;

不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思。

上联的主题“攻心”,就是由马谡的建议而起。但是,习凿齿《襄阳记》中,把诸葛亮稳定南中的人性化行动方针,即通过和平方式来争取当地民众的人心,完全归功于马谡最早提出的建议,这种说法究竟又准不准确呢?

先哲孟子早就说过“尽信书,不如无书”的话,我们对待史书中的记载,同样也应当采取理性思考的态度。其实,只要稍微深入思考一番,就会发觉《襄阳记》的说法值得商榷。

《三国志·后主传》明确记载,南中地区社会秩序开始出现问题,是在建兴元年(223年)的夏天。而诸葛亮稳定南中,是在建兴三年(225年)的春三月,间隔了将近两年。如果说,在长达将近两年的时间之内,作为蜀汉王朝首席辅政大臣兼全军统帅的诸葛亮,在用兵总体方针这一关键性的问题上一直都没有做出过非常成熟的考虑和谋划,硬是要等到千军万马已经上路出发之际,碰巧才在马谡指点之下恍然大悟的话,那么诸葛亮这位辅政大臣兼全军统帅也实在是当得太不称职、太不稳重了。以他那种一贯做事极其谨慎周密的品性而论,可以说这是根本不可能发生的事。

事实上,诸葛亮之所以会在稳定南中的过程中,坚持采用“攻心为上”的人性化行动方针,自有两大深刻原因。马谡的临时进言,只是恰好与诸葛亮本人的深思熟虑吻合,因而得到了他“深得吾心”的由衷欣赏而已。

深刻原因之一,是来自蜀汉创业总体战略设计上的一贯性考虑。前面已经说过,建安十二年(207年)诸葛亮“隆中对策”时,就已经为刘备开创蜀汉大业提出了总体战略设计。其中的“西和诸戎,南抚夷越”两句话,已经非常明确地指出将来应当如何对待自己政权辖境之内各个古代部族的正确方针。所谓的“和”者,即和谐也;“抚”者,即安抚也。由此可见,早在十八年前,诸葛亮还没有进入仕途之前,在处理多部族的关系中必须坚持采用和谐安抚的人性化方针,已经成为他政治思想当中的重要组成部分了。现今到了真正需要他来具体处理多部族关系的现实问题之时,即便是没有马谡出面来进言建议,坚持采用人性化的行动方针,这也应当是他必然的选择。

深刻原因之二,是来自国家资源方面的深远考虑。诸葛亮所治理的蜀汉,是三国当中综合实力最弱的国家。而综合实力的诸多组成因素之中,最为关键的又是人口数量。据《三国志·后主传》裴松之注引王隐《蜀记》记载,直到蜀汉政权灭亡之时,登记在册的百姓也只有94万,军队将士10.2万,官吏4万。三者相加,总数才108.2万。而孙吴灭亡之时,登记在册的百姓有230万,军队将士23万,官吏3.2万,后宫0.5万,四者相加,总数为256.7万。(详见《三国志·孙皓传》裴松之注引孙盛《晋阳秋》)至于曹魏,据《续汉书·郡国志》刘昭注引皇甫谧《帝王世纪》提供的数据,景元四年(263年)攻灭蜀汉时,与蜀汉合计,人口总数为537万多。如果减去上面蜀汉的人口总数108.2万,则曹魏的人口总数应当是428.8万。