后晋高祖石敬瑭,是历史上有名的“儿皇帝”,是李克用部下沙陀族战将泉捩鸡的儿子。

梁、晋争雄的时候,石敬瑭颇有战功,受到李存勖的器重。李嗣源更是把女儿嫁给他做妻子,让他统率号为“左射军”的亲兵。石敬瑭从此成为李嗣源的心腹。

李嗣源起兵争夺帝位,开头有点踌躇,想到洛阳去见庄宗,说明是受变兵拥戴,自己不想造反,石敬瑭劝他当机立断,说:“哪有发生了兵变而上将毫无罪责的道理。而且犹豫是兵家大忌,不如立即进兵占领汴州。”然后自告奋勇,领300骑兵做前锋,抢占汴州。

李嗣源即位后,石敬瑭以驸马而兼功臣,地位大大提高。

石敬瑭和李从珂早年都有勇力善斗的名气,互不相服。李嗣源死后,李从珂通过争夺,最终做了皇帝,石敬瑭不得不进京朝见。当时有人主张不让他回太原,但是李从珂考虑到赵德钧在幽州,赵延寿近在汴州,扣留了石敬瑭,他们势必生心。

当时朝廷处境很困难,从凤翔跟李从珂进京的军士都在等赏赐。李从珂原来许下每人赏钱100缗的愿,共需50万缗。进京以后,发觉库藏空虚,根本没有那么多钱。三司使(掌管财政的官)千方百计搜括民财,甚至把宫中太后等人的首饰都拿出来凑数,才有20万缗。军人每人分得20缗,原在京师的每人10缗。军士不满,怨言很多。

李从珂当政的这个朝廷根本不敢对藩镇惹是生非,因此李从珂不仅放石敬瑭回镇,而且保证决不调任。

以后,双方不断较劲。石敬瑭虚报边情,要兵要粮,加强实力;利用岳母曹太后的左右和在洛阳做官的两个儿子,探听朝廷情况;自己常对宾客说身体不好,当不好主帅,希望减轻朝廷猜忌的心理。

朝廷方面,用张敬达驻防代州(今属山西),以防契丹为名,在太原以北安排一支防范石敬瑭的兵力。

其时,契丹阿保机的长子突欲因帝位被兄弟尧骨(即辽太宗耶律德光)所得,流亡中原,受赐名李赞华。

后唐几个大臣李崧、吕琦、张延朗断定石敬瑭若有异谋,一定要求契丹援助。他们提出一条釜底抽薪之计,利用契丹述律太后念子情切的心理,遣返突欲,每年赠礼币10多万缗,与契丹和亲,使石敬瑭找不到靠山。

“礼币”实际上就是后来的“岁币”,但是这个打算并没有屈辱求和的内容,既能避免南北兵争,又起防范石敬瑭的作用,应该是可取的。但李从珂听信枢密直学士薛文遇的建议,认为这是“以天子之尊,屈身奉夷狄",否定了这条计。

石敬瑭召集幕僚将领,商议对策。都押牙("牙”即“衙",亲兵指挥官)刘知远、掌书记桑维翰都认为不能束手待毙,主张发动叛乱。

桑维翰提出乞求契丹支持的策略,这条计正中石敬瑭的下怀。

桑维翰,字国侨,河南(洛阳)人,生得身矮面阔,形容丑怪,后唐时中过进士,长于文词,颇有诡计。当下他亲笔起草一道降表,让石敬瑭向契丹太宗耶律德光称臣称子,还许下割卢龙一道和雁门关以北各州的愿。

这些条件,特别是称子和割地两条,刘知远嫌太过分,说将来必为中原之患。石敬瑭和桑维翰两人却认为,不这样便博不到耶律德光的欢心。

六月,叛乱爆发。石敬瑭发动了政治攻势,上表指斥李从珂是养子,所以即位是非法的,要求他自动下台。

为什么石敬瑭不发兵直取洛阳,只坐在晋阳城里用笔墨挑衅呢?原因很简单,他的军事力量不够强大,一下子达不到目的,他指望的是对方的分裂和契丹的援助。

李从珂就下令罢免石敬瑭的所有官职,然后命张敬达领兵讨伐。正愁没机会南下的耶律德光喜出望外,立即领兵从雁门关南下来救石敬瑭,最后偷袭大败后唐军队,杀死一万多人。

晋阳之围虽解,后唐还没有完全丧失优势。张敬达在晋阳以南的晋安乡扎营坚守,他还有兵5万人,马1万匹,虽被敌军所围,实际上还是相持的形势。各路藩镇的兵马也纷纷进入河东,声势不弱。

耶律德光见晋安寨一时难破,东西两面都有后唐援军,又怕雁门关以北各州抄他的后路,觉得好像钻进了口袋,心中很是担忧。

真正帮了耶律德光和石敬瑭大忙的,一是李从珂,二是赵德钧父子。

04、儿皇帝石敬瑭

李从珂应该做的是亲临前线,鼓舞士气。他却害怕石敬瑭,只是下亲征诏书,装装样子。了解他心理的官僚便说什么“胡兵不能久留”,劝他不必亲自北上。他便“接受”谏劝,留在后方。

也有不知趣的人劝他北上的,他却丧魂落魄地说:“卿家不要说了,石郎使我心胆落地!”

朝廷在心理上已近于崩溃,这仗怎么打得胜!有人建议利用契丹的内部矛盾,派兵送李赞华从幽州回契丹争国,使耶律德光有内顾之忧,朝中也议而不决。这确是李从珂可以利用的一着,他也知道可以利用,却没有当机立断。

赵德钧统率幽州的军队,奉命去救河东。朝廷的命令要他出飞狐口(今河北蔚州东南),攻击契丹军的后方。这正是耶律德光最怕的一着。但赵德钧却不愿意真打,把军队带到晋安寨以南近百里路的团柏谷,逗留不进,向契丹提出立自己为帝,联合推翻后唐、保留石家河东地盘的计划。

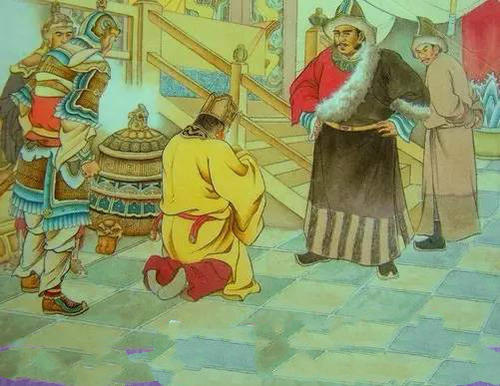

耶律德光没有必胜的把握,很想答应赵德钧的要求。石敬瑭着了慌,连忙派桑维翰去见德光。这个丑八怪跪在帐前,从朝到夜,苦苦哀求,一把眼泪,一把鼻涕,出尽洋相。耶律德光没奈何,只得指着帐前的石头,对赵德钧的使者说:“我已许了石郎,石头烂掉,才能改变!”

耶律德光许了石敬瑭什么呢?他已经承认石敬瑭做他的儿子,已经立石敬瑭做了“大晋皇帝”。

这两幕丑剧,相继演出于晋阳解围之后。

解围的当天,石敬瑭出城拜见耶律德光,当面确定了父子关系。这年,石敬瑭45岁,耶律德光34岁,老子比儿子小11岁,真是从古未闻的怪事。

十一月十二日,耶律德光册立石敬瑭做“大晋皇帝”,亲手把自己的袍帽脱下来,替石敬瑭穿上。这个“皇帝”穿着一身契丹服装,不伦不类地演了一场傀儡登场的喜剧。

石敬瑭即位后,改元天福。他天下还没有到手,便允许每年献帛30万匹,割幽(今北京)、蓟(今天津蓟县)、瀛(今河北河间)、莫(今任丘)、涿(今涿州)、檀(今北京密云)、顺(今顺义)、新(今河北涿鹿)、妫(今怀来)、儒(今北京延庆)、武(今河北宣化)、蔚(今蔚州)、云(今山西大同)、应(今应县)、寰(今朔县东北)、朔(今朔县)16州土地。

李从珂见大势已去,全家登楼放火自杀。其中有两个人倒可以略微写上几句。

一个是从珂的儿子李重美。刘皇后想把宫殿全部烧毁。重美劝阻,说:“新皇帝来了,还要用的,烧了又要花多少民力重造,死了还要惹人怨,这是何苦!”刘皇后才放弃这主意。

还有一个是曹太后,她是石敬瑭的岳母,所以有人劝她不必死。她却说:“子孙妇女弄到这样下场,我何忍独生!”

赵德钧没有做到皇帝,连节度使也做不成。石敬瑭恨他抢做皇帝,看见他绝不理睬。耶律德光对他也很不客气,把他父子二人押解回契丹。

赵德钧见了述律太后,把所带珍宝和幽州田地房册的清单献上,想博得太后的欢心。不料太后劈头就问:“你新近到太原是干什么去的?“

德钧只得答道:“奉唐主之命。”

太后勃然大怒,举手指天,质问道:“你求我儿子给你做皇帝,为什么不敢说实话!”

太后又指着自己的心,说:“要有良心,这是不能骗的!”

她接着严厉地斥责道:“我儿子出兵时,我叮嘱他:赵大王如引兵向榆关,就应该赶紧退兵,太原决不可救。你要做皇帝,何不先打退我儿子,然后再作做皇帝的打算,也不为迟。你为人之臣,既负主子,不能退敌,又要浑水摸鱼,所为如此,有什么面目做人?”

赵德钧被骂得不敢抬头。太后又问:“珍宝在这里,田地房产在哪里?"

赵德钧答道:“在幽州。”

太后说:“幽州巳属我国,都是我们的东西,又何劳你贡献!”

赵德钧受了这一顿奚落,郁郁不欢,过了年便死了。他的儿子赵延寿却把国仇家耻,置之不顾,心安理得地做了契丹的大官。

石敬瑭到洛阳后,不久便迁都汴州,后来又把汴州升做东京开封府。从此开封便有了东京这个名字。

石敬瑭同契丹太宗通信,每次都用表,表示君臣有别;称辽太宗耶律德光为“父皇帝”,自称为臣、为“儿皇帝”。契丹使臣到东京,他总是拜见接诏。每年除照原约贡献金帛以外,逢时逄节,或有婚丧喜庆,都另外赠送珍贵礼物。辽太宗以外,太后、皇子、将相大臣,都有财物可得。

石敬瑭真是一个不折不扣的儿皇帝!

05、燕云十六州,不仅16州!

石敬瑭割掉幽云十六州,是五代的大事,对契丹的发展,对从石晋到北宋的中原王朝的边防,都有重大的影响。

这16个州,以幽州、云州为中心,大体上相当于现在北京、天津两市和河北、山西两省的北部。加上契丹在后唐建国前已经攻占的营、平二州,实际共占有18州。契丹又分平州设滦州(今属河北),分蓟州的遵化设景州,这样又多出两州,变为20个州。

五代末年,后周世宗柴荣夺得瀛、莫、易三州,这易州又在20州之外,是石晋末年落到契丹手里去的。

北宋初年,再失易州,所以宋人要讲“五代以后陷没各州”,一共应有19州。

但宋廷对这种情形似乎不大清楚,后来同金国谈判,笼统地叫做“五代以后陷没各州”,不说清楚包括石晋割地和石晋前契丹攻占各地,便是有力的证明。

幽州在辽时也叫燕京,北宋末宋朝还建立过燕山府,因此幽云又叫燕云。元朝人编写的《宋史·地理志·序》说宋初只有燕云十六州不曾收复。这种说法很不确切。

幽、云割归契丹的初年,有些地方的军民拒绝石晋伪命,奋起反抗,表现出英勇不屈的精神。

比如,云州军民推节度判官吴峦为首,闭城拒守,坚持达半年之久。

吴峦毕竟只是一个统治阶级分子,他不肯投降契丹,对石敬瑭却抱有幻想,派使者向他求救。结果石敬瑭求得契丹政府的同意,用召还吴峦的方式,结束了云州的抵抗运动。

幽、云割归契丹以后,中原国家在防御上失掉了有利的地势。

河东方面,云、朔等州以南有雁门关等要隘(相当于现存的内长城一线),还算是有险可守。

河北方面,燕山山脉向来是中原国家保卫农业地区、抵御游牧民族骑兵的屏障,现存的明长城就构筑在这上面。这种利用地形筑城防御的方法,在中外各国的古代史上,并不少见,不过那么长、那么古老而且保存至今的防线,只有我国的长城而已。

阿保机取了营、平二州,已经占有这道屏障的东端,现存长城的著名要隘山海关、喜峰口都在这一段。

石晋割地后,燕山山脉处于契丹的内地,幽州成为契丹的重镇,马足一动,不到黄河,再也碰不到难以逾越的地形了。

这是事实。但是旧史家过分强调地形对中原国家的影响的说法,并非完全正确。从石晋到北宋,中原军民在河北平原上打败契丹铁骑的事例很多。我们在后面就要讲到这方面的事实,现在不去讲它了。

在这一阶段,影响最大的是契丹族的发展加速了。这在我国的历史上,是应该肯定的。